1 范围

1.0.1 本文件规定了数字孪生灌区建设的术语和定义、总则、系统体系架构,信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用平台、网络安全体系、保障体系等的技术要求。

1.0.2 本文件适用于指导大型和重点中型灌区的数字孪生灌区的规划、设计、建设和运行管理等。一般中型灌区的数字孪生灌区建设可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15966 水文仪器基本参数及通用技术条件

GB/T 21303 灌溉渠道系统量水规范

GB/T 22240 信息安全技术网络安全等级保护定级指南

GB/T 28714 取水计量技术导则

SL 21 降水量观测规范要求

SL 364 土壤墒情监测规范

SL 551 土石坝安全监测技术规范

SL 566水利水电工程水文自动测报系统设计规范

SL 601混凝土坝安全监测技术规范

SL 725 水利水电工程安全监测技术规范

SL 766 大坝安全监测系统鉴定技术规范

SL 768 水闸安全监测技术规范

SL/T 213 水利对象分类与编码总则

SL/T 803 水利网络安全保护技术规范

SL/T 809 水利对象基础数据库表结构及标识符

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 数字孪生灌区 Digital twin irrigation district

以物理灌区为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动,对物理灌区全要素和建设运行全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演,与物理灌区同步仿真运行、虚实交互、迭代优化,实现对物理灌区的实时监控、发现问题、优化调度的新型基础设施。

3.2 数字孪生平台 Platform of digital twin

由数据、模型、知识等资源及管理、表达、驱动这些资源的引擎组成的服务平台,提供在网络空间虚拟再现真实水利工程能力,为灌区水资源配置和供用水智能调度、防汛抗旱智能调度等业务应用提供支撑。

3.3 数据底板 Data base

由地理空间数据、基础数据、监测数据、业务管理数据、外部共享数据等构成的数字孪生灌区工程算据基础。按照地理空间数据精度和建设范围,数据底板可划分为L1、L2、L3级。

3.4 微服务 Microservices

以专注于单一责任与功能的小型功能区块为基础,利用模块化的方式组合出复杂的大型应用程序,各功能区块使用与语言无关的API(应用程序编程接口)集相互通信的一种软件架构风格。

4 总则

4.1 数字孪生灌区建设应遵循《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《数字孪生流域共建共享管理办法(试行)》《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》《水利业务“四预”基本技术要求(试行)》《“十四五”数字孪生流域建设总体方案》等要求,与智慧水利和数字孪生流域、数字孪生水利工程等相关技术要求保持一致。

4.2 数字孪生灌区建设应遵循以下原则:

1 需求牵引、应用至上。结合灌区管理实际,深入分析灌区业务管理需求,因地制宜开展基础设施和应用平台建设;强化管理平台应用,支撑强化灌区管理。

2 统筹谋划、分步实施。结合灌区实际,谋划顶层设计,明确建设目标和建设内容,急用先建、分步实施。

3 整合共享、集约建设。按照“整合已建、统筹在建、规范新建”的要求,注重信息化资源整合与共建共用,充分挖掘和利用现有的信息采集、网络通信、计算存储等基础设施及互联网云平台等基础设施,避免重复建设。

4 融合创新、先进实用。紧密围绕灌区业务和功能需求与新一代信息技术融合创新,强化云计算、大数据数字孪生、物联网、人工智能、5G、区块链等信息技术应用,赋能灌区水资源配置与供用水调度、防汛抗旱等主要业务。

5 整体防护、安全可靠。按照相关法律法规和标准规范要求,构建安全可靠的网络安全体系,保障网络等基础设施、数据和信息系统的安全。

4.3 数字孪生灌区建设应在信息化建设基础上,强化信息感知、决策支持、资源共享、泛在服务等体系构建;聚焦智能化调度,以数字化场景、智能化模拟、精准化决策为路径,大力推进灌区数字化、监控自动化、调度智能化建设,提升预报、预警、预演、预案(“四预”)能力和智能管理水平。

4.4 数字孪生灌区建设近期宜重点加强信息化基础设施建设、强化业务应用,因地制宜开展典型区域灌区数字孪生建设,提升灌域预报、预警、预演、预案(“四预”)能力;中期宜重点扩大数字孪生灌区建设范围,显著提升“四预”能力和智能调度水平。

5 系统体系架构

5.1 系统架构

5.1.1 数字孪生灌区是在实体工程基础上数字化虚拟实现。实体工程宜主要包括水源工程,取(引)水工程,泵站工程,输配水渠(管)道、田间灌溉渠系、退(排)水渠(沟)及其建筑物。

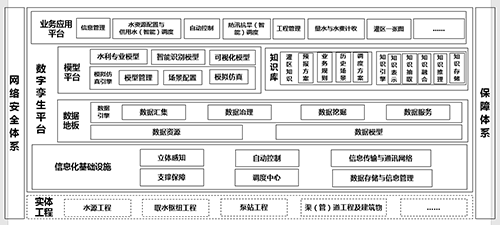

5.1.2 数字孪生灌区建设宜包括信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用平台、网络安全体系、保障体系等。典型数字孪生灌区系统架构如图1所示。

图1 典型数字孪生灌区系统架构图

5.2 系统组成

5.2.1 信息化基础设施主要包括立体感知体系、自动控制系统、支撑保障体系,为灌区数据采数据传输存储、分析计算、系统部署、应用支撑、设备运行等提供基础支撑。

5.2.2 数字孪生平台包括数据底板、模型库、知识库等。数据底板为模型平台和知识平台提供算据;模型平台和知识平台为典型应用提供算法。其中,数据底板包括数据资源、数据模型和数据引擎,模型平台包括水利模型、智能识别模型、可视化模型和模拟仿真引擎,知识平台包括多年运行管理经验凝练成的专家经验和业务规则。

5.2.3 业务应用平台宜包括信息管理、水资源配置与供用水调度、自动控制、防汛抗旱、工程管理、量水与水费计收、灌区一张图管理等主要业务模块。水资源配置与供用水调度、防汛抗旱等模块可在构建数字孪生平台基础上,增强监测预警能力、建立高保真数字模型、实现精准高效仿真预演、推进智能化调度控制。

5.2.4 网络安全体系宜包括组织管理、安全技术、安全运营、监督检查、数据安全等。

5.2.5 保障体系运行维护系统宜包括管理制度、运维保障、标准规范等。

6 信息化基础设施

6.1.1 一般要求

6.1.1 .1灌区应基于地形条件和管理需求,利用3S、智能识别、多媒体、物联网、移动互联网等现代信息技术,汇集多种类型的传感终端,构建“天空地”一体的透彻感知体系,实现全时空的泛在感知。

6.1.1.2 灌区数字孪生工程建设应充分共享数字孪生流域和数字孪生工程监测感知数据,科学规划监测感知体系,扩展监测项目,加大监测密度,提高监测频次,为数据底板提供全要素实时感知数据。

6.1.1.3 监测仪器设备选型应根据现场地形地质条件、工程状况、精度要求、类似工程经验确定。监测信息宜采用自动采集传输方式获取。

6.1.2水情监测

6.1.2 .1 应根据灌区所在地域和规模、渠道特点以及水量调配、用水管理的要求,在主要取(引)水口、配水口、分水口、退水口、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站。

6.1.2.2 量水监测的基本要素为水位、流速和流量,监测站点布设应符合GB/T28714、GB/T21303的规定。

6.1.2.3 量水仪器基本参数及通用技术应符合GB/T15966的有关规定。

6.1.2.4 应考虑设备设施的适用范围、量测精度、水流条件、水头损失、抗干扰性,合理选用量水方法。

6.1.2.5 根据灌区管理需求,可在取(引)水口、退水口等开展水质监测。

6.1.3 工情监测

6.1.3.1 工情监测宜覆盖水源工程,取(引)水工程,泵站工程,输配水渠(管)道、田间灌溉渠系、退(排)水渠(沟)及其建筑物,以及渠系工程中的机电设备、金属结构设备、管理设施等。

6.1.3.2 工情信息可采用仪器设备监测、视频监控、无人机巡航、人工巡查等方式进行采集。

6.1.3.3 工程运行信息宜监测闸(阀)门开度、荷载、过流量、启闭时间,泵站运行工况,泵站流量、实时负荷、启停时间等。

6.1.3.4 工程安全信息宜监测水库大坝、水闸、渡槽、渠道及渠系建筑物、堤防工程等的变形、渗流、应力应变等。监测点位、布置、频次等应符合SL551、SL601、SL725、SL766、SL768等的规定。

6.1.4 农情监测

6.1.4.1 农情信息监测宜包括种植结构、作物需耗水、实际灌溉面积、土壤墒情或田间水层、作物长势等的监测。在充分共享相关部门农情信息的基础上,可补充布设农情信息监测点。

6.1.4.2 土壤墒情监测站配置应符合SL364的规定,稻田水层深度宜采用水位传感器监测。

6.1.4.3 根据灌区实际需求,可采用卫星遥感、无人机监测等方式开展灌区种植结构、作物需耗水、灌溉面积、作物长势与产量以及墒情等信息监测。

6.1.5 气象监测

6.1.5.1 根据管理需要,在充分共享相关部门气象信息的基础上,可布设气象站或雨量站。

6.1.5.2 气象站监测参数宜包括降雨量、温度、相对湿度、大气压强、风速和太阳辐射等,布设的位置、密度应符合SL566的规定。

6.1.5.3 降雨量观测应符合SL21的规定。

6.2 自动控制系统

6.2.1 灌区自动控制管理系统宜涵盖取(引)水、输配水、退(排)水自动控制系统和田间自动灌溉控制系统。

6.2.2 取(引)水、输配水及退(排)水自动控制系统可根据系统下达指令,实现水泵、水闸、阀门等的自动控制。

6.2.3 田间自动灌溉控制系统可根据系统下达的灌溉指令或事先设置的程序,实现田间灌溉和排水的水泵、水闸、阀门等的自动控制。

6.0.4 闸门自动控制宜包括闸门开度、闸前/后水位、闸门上/下限位、动力电压/电流、视频等监测设备,应配备安全网关、VPN设备。

6.2.5 泵站控制系统宜包括压力、温度、流量及泵前水位等监测设备,应配备安全网关、VPN设备。

6.2.6 阀门控制系统宜包括电动/电磁阀门、流量计、阀门控制器等,可采用有线/无线方式,支持远程/现地控制阀门启闭。

6.2.7 控制系统应配置RTU或PLC,采用专线/互联网传输方式连接,并具备数据自动上报、故障报警等功能。

6.3 支撑保障体系

6.3.1 一般要求

6.3.1.1 支撑保障体系宜建设系统基础软件、应用支撑平台、数字孪生平台、调度中心、信息传输与通讯网络、数据存储与信息管理等相关内容。

6.3.1.2 应用支撑平台宜采用微服务架构,实现防汛抗旱、水资源调配、工程管理等业务应用。

6.3.1.3 空间分析软件、数据库软件等基础软件宜采用自主可控技术的国产化软件。

6.3.1.4 应具备共享接入相关部门发布的水文、气象、农情、汛情等信息的能力。

6.3.2 应用支撑平台

6.3.2.1 完善基础组件,包括统一认证、统一授权、统一门户、单点登陆、搜索引擎、资源访问、服务总线、工作流管理、表单管理、业务集成、消息服务、规则引擎、信息交换、运维监控、日志采集、协同工具、数据分析、可视化、移动设备支持、容器管理等。

6.3.2.2 灌区应建设支持多网络多协议接入的物联网平台,内容包括连接管理、设备管理、数据管理、业务支撑以及系统管理,提供从设备接入到数据推送全流程能力。

6.3.3 调度中心

6.3.3.1 调度中心包括会商中心、数据机房、通讯网络和安全设施。

6.3.3.2 充分利用云计算、虚拟现实等技术,宜采用“云网合一、云数联动”构架,建成数字孪生灌区专属基础设施。

6.3.4 信息传输与通讯网络

6.3.4.1 灌区信息传输系统主要包括测站与分中心(或中心)、分中心与中心之间的通信系统,应充分考虑信息的分级存储、分层管理、传输的负载均衡等技术措施。

6.3.4.2 灌区宜构建覆盖全灌域取水口、分水口、排水口的闸、阀、泵监控站点的通信网络,实现传感信息和控制指令的自动传输。

6.3.4.3 需要实施自动(智能、远程)控制的水源取水闸、涉及群众生命财产安全的泄洪闸、用于渠道输水控制的节制闸以及重要的分水闸应采用控制专网。

6.3.4.4 灌区宜自建或租用运营商通讯网络,接入上级水行政主管部门的水利专网,实现与上级水行政主管部门的信息共享。

6.3.5 数据存储与信息管理

6.3.5.1 灌区应建立统一编码、高效属性识别的数据库,灌区数据库设计与开发应符合SL/T213、SL/T809相关规定。

6.3.5.2 灌区数据库宜分为基础数据库、监测数据库、业务数据库和空间数据库。数据底板建设应符合本文件7.1的规定。

6.3.5.3 应充分共享数字孪生流域和数字孪生水利工程计算存储资源基础上,聚焦灌区运行管理模拟仿真和推演分析等要求,采用自建、共享等方式,科学规划和建设云网融合、逻辑集中的计算存储环境,支撑数字孪生灌区高保真模拟运行。

6.3.5.4 计算存储应包括基础计算存储、高性能计算、人工智能计算、灾备系统等。

7 数字孪生平台

7.1 数据底板

7.1.1 在数字孪生流域和数字孪生工程数据底板基础上,统筹数字孪生灌区模型平台、知识库、业务应用等数据需求,汇聚和补充数字孪生灌区相关数据,共享其他部门或行业数据。

7.1.2 应按照基础数据、监测数据、业务管理数据、地理空间数据的分类方式,建设灌区数据底板。

7.1.3 应按照已有水利对象编码标准,按照统一数据标准,汇聚多源异构数据,实现数据融合。

7.1.4 应按照《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》有关要求,建设数字孪生灌区数据模型和数据引擎。

7.2 模型平台

7.2.1 水利专业模型

7.2.1.1 应在充分共享数字孪生流域和数字孪生水利工程专业模型的基础上,补充完善灌区专题模型,构建灌区水利专业模型库,支撑灌区模拟仿真和推演分析。

7.2.1.2 灌区水利专业模型宜包括灌区专题、水文、水资源、水力学、水工程调度、水生态环境等模型,可按需建设泥沙动力学、水工程安全等模型。

7.2.1.3 灌区专题模型应包括作物需耗水模型,土壤水动力学模型、排水模型等。

7.2.1.4 水文模型应包括蓄水工程汇水区降雨预报,灌区范围内暴雨预报模型,骨干渠(沟)道和蓄水工程洪水预报模型,可按需建设骨干渠道沿线冰凌预报模型等。

7.2.1.5 水资源模型应包括调蓄工程、输配水渠(沟)道断面径流预报模型,工业和城乡供水等对象需水预测模型,水源可供水量分析模型等。

7.2.1.6 水力学模型应包括水源工程、输水渠道水力学模型,有压管道瞬变流计算模型,可按需建设骨干渠道冰动力学模型等。

7.2.1.7 水工程调度模型应包括灌溉、供水、防洪等多目标联合调度模型,水污染、特殊干旱、工程事故等突发事件应急调度模型等。

7.2.1.8 水生态环境模型宜包括水源与输配水渠道水质模拟、水质预测模型,突发水污染输移扩散、溯源分析模型等。

7.2.2 智能识别模型

7.2.2.1 在充分共享数字孪生流域和数字孪生水利工程智能识别模型的基础上,应按照《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》有关要求,结合灌区业务应用实际需要补充构建智能识别模型库。

7.2.2.2 智能识别模型库宜包括遥感识别、视频识别、音频识别等模型。

7.2.3 可视化模型

7.2.3.1 在充分共享数字孪生流域和数字孪生水利工程可视化模型的基础上,应按照《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》有关要求,结合灌区业务应用实际需要补充构建可视化模型库。

7.2.3.2 可视化模型构建对象宜包括蓄水工程、取(引)水工程、灌区输配水和排水工程和地理背景。

7.2.3.3 可视化模型宜在满足仿真模拟、综合展示、业务管理等的前提下,建立多细节层次模型。

7.3 知识库

7.3.1 在充分共享数字孪生流域和数字孪生水利工程知识库的基础上,应按照《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》有关要求,结合灌区灌溉管理业务特点和知识需求,构建灌区预报方案、业务规则、历史场景和调度方案等知识及知识引擎。

7.3.2 预报方案知识宜包括水源来水、灌区需耗水等预报模型及参数。宜共享数字孪生流域和数字孪生水利工程相关预测预报方案基础上,结合灌区用水调度需求,补充相关断面的预报方案,并结合预报效果及专家经验对预报方案知识进行更新融合。

7.3.3 业务规则知识宜包括水资源调配、灌溉制度拟定、防汛抗旱排涝、安全运行监控等业务的风险预警研判规则。宜共享数字孪生流域和数字孪生水利工程相关风险预警研判规则基础上,结合灌区用水调度预警需求,补充相关防汛抗旱排涝、水源供水短缺风险等预警研判规则。

7.3.4 历史场景知识宜包括水资源配置与供用水调度、防汛抗旱、应急事件等历史场景,包括场景特征、处置过程及效果、处置经验等内容,支撑相似场景的快速查找匹配,支撑预案预演模拟。

7.3.5 调度方案知识宜聚焦多目标综合调度要求,结合灌区共用水调度相关制度、规范、手册及专家经验等知识来源,利用模拟预演优化等手段,构建灌区多业务联合的调度处置预案、方案。应对调度方案的执行效果进行评价,根据评价结果进行调度方案知识的动态更新与融合。

7.3.6 灌区知识引擎应具有灌区知识表示、抽取、融合、推理和存储等功能,面向灌区多目标综合调度需求,重点强化多领域知识关联和综合推理、推荐。

8 业务应用平台

8.1 一般要求

8.1.1 灌区信息管理平台宜建设信息管理、水资源配置与供用水调度、自动控制、防汛抗旱、工程管理、量水与水费计收、灌区一张图管理等主要业务模块。灌区根据管理需求,可建设数字沙盘应用模块等。

8.1.2 结合数字孪生工程建设,可开发典型区域水资源配置与供用水调度、防汛抗旱等智能业务模块。

8.2 主要业务应用

8.2.1 信息管理模块宜包括对水雨情、工情、农情,以及视频、遥感等监测数据,人工录入数据,外部共享数据以及加工生成数据等信息的管理。应具有查询浏览、统计分析等功能。

8.2.2 水资源配置与供用水调度管理模块宜具有灌区来水、需耗水和水资源平衡分析,配水方案和调度方案制定,以及指令上传下达等功能。

8.2.3 自动控制模块宜具有对各闸门、阀门、泵站等设施设备进行升/开控制、降/停控制、定水位、定闸位、定流量控制等功能。

8.2.4 防汛抗旱模块宜具有旱涝监测评估、应急调度、灾害预警等功能。

8.2.5 工程管理模块宜具有灌区工程基本信息、工程建设、运行管理、巡检养护等信息管理功能。根据需要可生成水利工程二维码标识,方便水利工程属性信息查询。

8.2.6 量水与水费计收模块宜具有水价管理、水量计量、水费计收、供水效益分析等功能。

8.2.7 灌区一张图管理模块宜具有基于二、三维电子地图对工程基本信息、监测信息、巡检信息,配水调度、水量计量、水费计收、防汛抗旱等信息管理功能。

8.3 典型智能业务应用

8.3.1 灌区应在典型区域数字孪生水利工程建设基础上,完善数据底板、模型库、知识库,建设具有数字映射、智能模拟、前瞻预演功能的孪生引擎,开展水资源配置与供用水调度、防汛抗旱等关键业务的智能化应用。

8.3.2 水资源配置与供用水智能调度模块应具备下列功能:

1 在水资源配置与供用水调度管理模块应用基础上,融合气象及来水预报、需耗水预测、流域及工程实时雨水情、工程运行、工程管理等信息,实现与真实环境同步变化同步更新。

2 以作物需耗水预测为基础,以土壤含水量或田间水层深度预报为核心,利用水利专业模型演算,精准预报和预测适宜的灌水时间和灌水量。

3 根据预测的灌水时间和灌水量,以及来水预报,结合工程供水能力(灌溉模型),利用群集用水多目标决策模型确定水源配置方案。

4 根据水源配置方案进行输配水仿真模拟,计算灌域各级渠道用水和灌溉进度等信息,优化制定供用水调度方案。

5 根据水雨情、工情和农情实时数据分析,对供用水调度方案适时修正。

8.3.3 防汛抗旱智能调度模块应具备下列功能:

1 在防汛抗旱模块应用基础上,融合气象及来水预报、流域及工程实时雨水情、工程运行、工程管理等信息,实现与真实环境同步变化同步更新。

2 利用水文气象耦合、概率预报、大数据、人工智能等技术,实现汛旱情精准预报预警。

3 统筹防洪、供水、发电、生态用水等调度目标,根据调度方案,调用来水预报、洪水演进或旱情态势分析研判等水利专业模型及调度规程、历史洪水或干旱等相关知识,对洪水淹没影响、工程泄流应用或应急抗旱、水量调度等场景进行模拟预演。

4 根据多方案推演结果,优化生成防汛抗旱预案。

5 根据水雨情、工情和农情实时数据分析,对防汛抗旱预案适时修正。

9 网络安全体系

9.1 一般要求

9.1.1 应依据SL803/T等标准规范,构建完善的网络安全组织管理体系、安全技术体系、安全运营体系和监督检查体系,加强数据安全保护,全面保障数字孪生灌区系统安全和数据安全。

9.1.2 应充分利用国产软硬件、商用密码以及网络安全新技术,不断提升数字孪生灌区安全防护水平。

9.2 组织管理

9.2.1 应落实网络安全管理机构和人员,建立网络安全责任制,明确网络安全管理机构、落实安全责任。

9.2.2 应建立供应链安全管理制度,严格软硬件供应商、开发单位、设计单位、集成单位、运行维护单位和人员的管理;优先采购安全可信的网络产品和服务,采购网络产品和服务可能影响国家安全的,应按照国家网络安全规定进行安全审查。

9.3 安全技术

9.3.1 应按照网络安全等级保护相应等级要求开展安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界和安全计算环境建设。存在工控系统、云计算环境、移动互联和物联网应用的,应在以上基础上分别落实工控系统、云与虚拟化、移动互联和物联网扩展安全要求。

9.3.2 应通过安全数据采集、多源数据关联分析、威胁情报联动等手段,准确发现识别网络威胁和内部脆弱性,强化监测预警能力。

9.3.3 宜具备网络安全事件研判分析、事件响应处置、应急预案管理和网络安全设备或系统管理功能的网络安全应急决策处理能力。

9.4 安全运营

9.4.1 应对各类安全资源进行有效的管理控制,从威胁预防、威胁防护、安全监测、响应处置等方面,建立闭环的安全运营体系。

9.4.2 应加强系统权限管控,强化威胁防护,持续开展安全监测,及时处置安全应急响应等。

9.5 监督检查

9.5.1 应强化网络安全监督检查,定期对系统进行管理和技术的安全检测评估,掌握风险漏洞情况,及时处置。

9.5.2 应主动配合公安机关、网信管理部门、上级单位等单位部门组织开展的网络安全监督检查。

9.6 数据安全

9.6.1 应开展数据分类分级,识别和建立一般、重要、核心业务数据清单,严格权限资源控制。

9.6.2 应充分利用密码技术等手段,确保重要业务数据的静态存储安全和动态传输安全,不被非法访问、窃取、删除、修 改等。

9.6.3 应采用身份鉴别、访问控制、安全传输、操作抗抵赖、过程追溯等技术确保数据交换共享过程安全。

9.6.4 应规定数据最小化访问原则,不同网络区域之间的数据 共享应采用网闸,应严格重要数据的访问范围,采用数据库审计对数据库操作进行记录分析研判。

9.6.5 应定期对关键业务数据进行备份,实现重要数据备份与恢复。

10 保障体系

10.0.1 围绕灌区业务应用,衔接实体工程、信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用平台、网络安全体系、保障体系的相关组织机构、人员,建立数据、设施、运维、应用等方面的管理制度。

10.0.2 围绕信息化基础设施、数字孪生平台、业务应用平台等运维管理需求,利用移动互联、可视化、大数据等新技术,构建一体化综合智慧运维系统,实现运维对象全覆盖、运维人员全覆盖、运维流程全覆盖。

10.0.3 遵循国家、水利及相关行业标准规范,制定硬件集成、数据集成、软件集成、门户集成等企业标准规范,实现规划、设计、建设、运行等各阶段的协调统一。

11 参考文献

《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》

《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》

《数字孪生流域共建共享管理办法(试行)》

《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》

《数字孪生水利工程建设技术导则(试行)》

《水利业务“四预”基本技术要求(试行)》

《“十四五”数字孪生流域建设总体方案》

相关方案及产品

| 灌区信息化管理系统 | 数字孪生灌区管理平台 |

Copyright © 2022-2025 All Rights Reserved. 冀ICP备12015236号-1 ![]()